Era la primavera del ’56 quando, per la prima volta, mi recavo al manicomio di Collegno per prendervi servizio come medico “straordinario”, cioè precario (e tale sarei rimasto sino al primo concorso pubblico, sette anni dopo). Secondo una legge interna non scritta ma praticata – come al servizio militare – nell’istituzione manicomiale, l’ultimo arrivato doveva compensare tutte le assenze dei colleghi per ferie e malattia, non solo a Collegno ma anche nelle altre “Case” manicomiali. L’impegno era pesante, perché poteva costringere a turni anche di 24 ore per più giorni successivi…

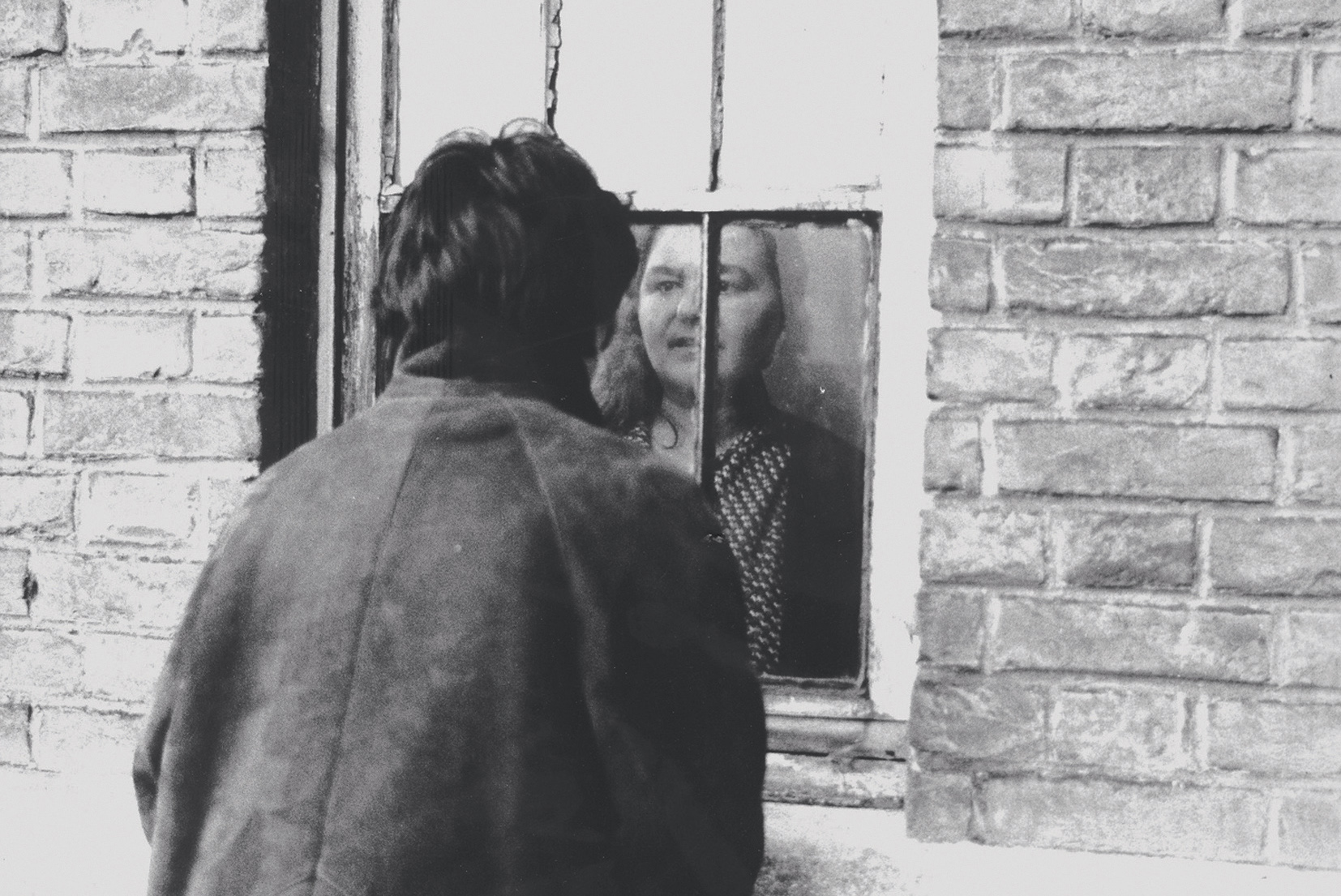

foto archivio Il Margine

foto archivio Il Margine

Non posso dimenticare l’impressione che mi invase quel primo giorno di marzo: arrivato da Torino con il mio scooter a Collegno, fui costretto a girare intorno ad un interminabile muro che circondava tutto il manicomio, e che una nebbiolina rendeva surreale e misterioso, prima di trovare l’ingresso, austero ma elegante, perché si trattava di una antica e grande Certosa. Appena giunto fui accolto cordialmente dal direttore di allora, colto umanista, e dai pochi colleghi (meno di una decina per quasi 2000 degenti uomini). I medici erano i soli in camice bianco; dedicavano poche ore al lavoro intra-manicomiale, agivano quasi tutti frettolosi per poter dedicarsi ad altri impegni mutualistici o libero professionali. Gli infermieri, di “sana e robusta costituzione” a norma del regolamento, che indicava la prevalenza del loro ruolo di custodi, vestivano una divisa grigia, da lavoro pesante, mentre i loro pochi ispettori che li controllavano avevano una divisa blu scuro e giravano in bici coperti da mantelline eleganti, dello stesso colore. Quasi tutti gli infermieri avevano un “doppio lavoro” e si sentivano impegnati in quello esterno cercando di alleggerire il più possibile quello interno, con astuti stratagemmi, come potei constatare in seguito.

E i quasi duemila ammalati? Ero ansioso di vederli, ma ne vidi pochissimi: alcuni, in abiti civili, prestavano servizio in segreteria, apparivano tranquilli e apparentemente “normali”, altri ma pochissimi in quella fredda mattinata con le loro divise (appresi anni dopo che disponevano di 3 sole taglie: grande, media e piccola!) di panno blu (da ergastolani) andavano e venivano sotto il lungo porticato della Certosa, lungo il quale si trovavano 21 sezioni: a destra le dispari e a sinistra le pari. Appresi che i degenti erano smistati nelle varie sezioni in base ad un unico criterio: il comportamento. Si succedevano, come potei constatare nei giorni seguenti, le sezioni dei “lavoratori” docili e tranquilli, gli psicotici “incomprensibili”, strambi e imprevedibili nelle loro crisi, i semi-agitati e verso il fondo gli agitati e “pericolosi”. Ultima era la sezione 21 destinata all’isolamento degli infettivi o dei più violenti, isolati e completamente fissati ai loro letti. Infine, appariva la camera mortuaria (non avevo ancora letto Primo Levi!). Per il freddo i cortili delle sezioni erano completamente deserti; quindi i ricoverati erano assembrati all’interno delle sezioni; e non soltanto erano reclusi ma “concentrati” in un locale unico (per facilitare il controllo da parte del personale), e quindi esclusi dal refettorio, dalla zona notte, e da altri locali di cui avrebbero potuto disporre. Tutto questo lo vidi meglio nei giorni successivi. Ma l’angoscia che mi prese quel primo giorno era l’assenza dei “pazzi” reclusi, la loro “insignificanza”, cioè l’assenza di coloro per cui l’istituzione era stata creata; provavo una strana sensazione di vuoto, di mancanza di spazio, di occultamento della vita.

Nei primi anni cercavo di accettare e svolgere il servizio che mi era richiesto, nonostante, in maniera inconsapevole, si stessero depositando in me vissuti di scandalo, ribellione, ira, indignazione che più tardi avrebbero scatenato la mia crisi. Nessuno tra il personale medico e infermieristico mi sembrava preoccuparsi o agitarsi. Entrai anch’io in quella sottile, impalpabile alienazione che provoca un graduale adattamento all’esistente, un “sonno istituzionale.

Le altre “case”: via Giulio, Savonera

foto archivio Il Margine

foto archivio Il Margine

Ebbi comunque modo di girare tutte le “case” manicomiali per turni e sostituzioni: Grugliasco, Savonera, le Ville Regina Margherita per pensionanti, e via Giulio. Quest’ultima, a Torino, mi colpì severamente: concentrava un numero esorbitante di donne rispetto alla capienza e competeva con Collegno per essere un pesante manicomio-carcere pieno di violenza e repressione.

Ebbi finalmente un posto fisso come “medico interno” (il contratto si rinnovava di mese in mese) e divenni responsabile di un Reparto a Savonera. Era uno stabilimento-deposito per donne piuttosto tranquillo, gestito da suore benevole, premurose e tolleranti, apparentemente senza gravi problemi e poco impegnativo per me in quanto medico responsabile. Infatti, personale, suore e pazienti convivevano pacificamente in una specie di limbo ovattato e decisamente fuori dal mondo e dalla società, scarso di eventi: insomma un sistema “alienato” e ingenuo. Ricordo che all’inizio ci interrogavamo, la suora ed io, sul perché C. (una valdostana diagnosticata “schizofrenica”), l’unica irrequieta, ci interpellasse incessantemente con la frase: “Ho il pensier di casa” senza riuscire a dir altro. Ci volle un po’ di tempo prima che comprendessi la sua sofferenza e mi mettessi in contatto con i parenti, che purtroppo non vollero e non poterono riprenderla.

Fu il mio primo impatto con la profondità del dolore “psicotico”, ne rimasi molto colpito ed anche affascinato e ancora adesso che ne scrivo, la vedo venirmi incontro con il suo sguardo intenso e perduto, il suo parlare a denti stretti; non sono riuscito a fare molto per lei, ma ci siamo in qualche maniera voluti bene reciprocamente. E l’amore, comunque esso sia, sveglia i dormienti e scuote le coscienze.

Villa Verde: “tutto il meglio delle terapie”

Comunque all’inizio del ’61, con l’arrivo del Prof. De Caro vincitore del concorso per direttore generale degli OOPP di Torino e Provincia, libero docente ed amico del Prof. Cazzullo, noto direttore della Clinica Universitaria, si verificò un cambiamento. Rapidamente avviò progetti formativi per noi medici e proposte organizzative innovative. Tra queste la più ardita fu la creazione di un Reparto “aperto” all’interno del complesso manicomiale, allora totalmente “chiuso”. Fu scelto, tra i più belli, un padiglione alle “Ville Regina Margherita” (adiacenti a Collegno e destinate a “pensionanti”) e fui prescelto per il Reparto maschile, al piano superiore, di 45 posti letto. Ero sorpreso, ma entusiasta, e deciso a fare tutto il possibile. Unico medico per i primi anni, avevo a disposizione un’équipe di infermieri selezionati tra i migliori su un personale di diverse centinaia, ambiziosi di farsi valere, intelligenti e con una umanità sincera e disponibile, non rovinata dalla diffusa alienazione manicomiale. Tuttavia l’avvio fu difficile soprattutto per i forti pregiudizi; le diverse “case di cura” private ricoveravano situazioni anche gravemente psichiatriche, ma definite “nervose” dai professori “neurologi” invianti che cercavano di occultare la loro valenza psichiatrica, o da “neurologi” delle varie mutue, sempre con diagnosi “neurologizzanti”.

Non potevamo nascondere l’aspetto psichiatrico di quella che era stata chiamata “Villa Verde”, la sua vicinanza con i “matti”. Il primo anno fu travagliato; ma la lunga attesa di “clienti”, per quanto frustrante, servì a creare la nostra équipe medico-infermieristica, con uno spirito democratico di corresponsabilità e affiatamento. E a quel tempo parlare di équipe medico-infermieristica in ambiente psichiatrico era decisamente strano ed eccezionale.

Comunque i primi “clienti” liberamente inviati furono circondati da una calorosa accoglienza, e presi in cura in modo diverso dalla routine delle case di cura concorrenti. Dopo il primo, difficile anno, il Reparto cominciò a riempirsi con invio da parte di molti diversi enti mutualistici e medici privati, e tutti i posti letto furono colmati, trovandosi spesso insufficienti.

Per quanto concerne l’attività clinica, il Direttore volle che Villa Verde offrisse tutto il meglio delle terapie psichiatriche allora esistenti.

foto archivio Il Margine

foto archivio Il Margine

La più impegnativa era la cura di Sakel: il coma insulinico provocato da forti dosi di insulina e mantenuto per ore. Gli infermieri fornivano professionalmente, ma anche amorevolmente, un’assistenza continua al capezzale del paziente. Tuttavia la fatica più pesante era quella di cambiare costantemente le lenzuola fradice di sudore da ipoglicemia. A me toccava decidere il risveglio con opportuna somministrazione di glucosio endovena. Si assisteva ogni volta a una sorta di morte simbolica seguita da risurrezione e graduale ripresa di coscienza, che ricapitolava le fasi vitali, dalla suzione del lattante al risvegliarsi di un adulto. Inizialmente, pur avvertendo la responsabilità pesante di portare il “paziente” alle soglie della vita e al rischio della morte, sentivo anche una certa soddisfazione per il mio potere di medico. Ma un’intera notte passata al capezzale di un paziente che si svegliò solo all’alba, i risultati in complesso non brillanti sugli “schizofrenici”, e soprattutto la lettura del libro di Sakel e delle relative spiegazioni “scientifiche” poco convincenti, mi produsse un’angoscia sottile e tenace che mi accompagnò per sempre durante questi trattamenti.

Gli elettroshock (la cura di Cerletti) non potevano mancare, evidentemente, per quei tempi. Con il collega responsabile della sezione femminile al piano terra, ci eravamo accordati per farlo precedere da una preanestesia con Penthotal per ridurre o se possibile eliminare, l’ansia dei pazienti. Decisamente lontani da un ospedale con rianimazione, o da un pronto soccorso, ci assumevano una forte responsabilità, di cui non eravamo del tutto consapevoli. Per fortuna o per grazia non ci furono incidenti. Come sempre ci furono effetti rapidi in situazioni depressive, meno in altre patologie. Anche in questi casi la vita del paziente era totalmente nelle nostre mani in quanto a dosaggio e scelta dei casi. Almeno una cosa positiva posso ricordare: non ci venne mai in mente di attuare il trattamento di “annichilimento” mediante successione di elettroshock, come proponevano due famosi clinici Bini e Bazzi.

Veniva praticata la cura del sonno (alla russa) tipica per quei tempi mediante cocktail farmacologici di varia entità con effetti talora buoni.

Neurolettici, antidepressivi di prima e seconda generazione (nulla rispetto ad oggi) venivano usati in molti pazienti, con discreti e talora eccellenti successi sintomatologici, tranne ovviamente i possibili effetti collaterali.

Un capitolo a parte va riservato ai tossicomani di allora: si trattava in netta prevalenza di alcolisti e solo eccezionalmente dei primi eroinomani. Gli etilisti erano quasi tutti, dopo una prima disintossicazione, sottoposti a un trattamento di condizionamento con Antabuse (una sostanza che, in presenza di alcool, suscita una reazione congestizia con dispnea ovviamente penosa). Anche in questo caso sta al medico la regolazione del dosaggio e quindi degli effetti. Nonostante ciò e paradossalmente i rapporti con la “banda” degli etilisti erano piuttosto cordiali, con feste di compleanno e gustose trovate per nascondere le bottiglie. Particolarmente frequenti erano le visite delle mogli, piuttosto riconoscenti; sprovveduto data la mia formazione universitaria, cominciavo appena a intravedere i giochi di coppia, che avrei capito più tardi.

Che dire della psicoterapia? Nulla era previsto. Tuttavia, per quanto il “paziente” fosse ritenuto spesso poco comprensibile, ciò non impediva (come avveniva in manicomio) un approccio umano e tendenzialmente empatico con i ricoverati e i loro parenti. E di conseguenza, una terapia d’ambiente, una socioterapia certamente ingenua ma spontanea, si verificava nonostante il dominio di trattamenti organicisti. L’essere istituzionalmente un “reparto aperto”, fuori anche se non lontano dal manicomio, garantiva a tutti una disponibilità umana che la violenza del manicomio invece tendeva a soffocare totalmente.

Purtroppo, a sottolineare il peso del neurologismo dominante, veniva considerato psicoterapeutico il cosiddetto “siero della verità”, cioè la “narcoanalisi”, o colloquio analitico con il paziente semi-narcotizzato con Pentothal e interrogato perché disinibito (è fin troppo facile cogliere l’asimmetria di questa relazione). E per ricordare tutto, furono usate vaccinoterapie e raramente ascesso-terapie, basate su un discutibile “bilanciamento psicosomatico”.

foto archivio Il Margine

foto archivio Il Margine

Ma che dire della mia crisi personale? Si andava preparando in base a quelle angosce che mi accompagnavano nonostante la diligente operatività con la quale pensavo (in buona fede) di offrire tutta la migliore terapia possibile.

Come ho già notato, l’angoscia compariva soprattutto durante le terapie più rischiose (per me, ma soprattutto per il paziente totalmente nelle mie mani!). Cominciavano anche a comparire dubbi crescenti sul sapere universitario che mi era stato trasmesso, e sfiducia sull’efficacia terapeutica di trattamenti così rischiosi per i pazienti, loro così fiduciosi e inconsapevoli. Sorgeva anche una ribellione che mi avrebbe portato alla contestazione.

La “Scienza” in possesso dei normali poteva arrogarsi il potere di decidere la cura e sotto certi aspetti il destino dei ricoverati? Potevano i cosiddetti “sani” manipolare come oggetti totalmente nelle loro mani i pazienti loro affidati? E poi erano del tutto “normali” Cerletti, Sakel, Meduna quando spacciavano per “scientifiche” le giustificazioni delle loro tecniche di shock con varie modalità? Le loro presupposizioni non erano rigorose, le valutazioni sulla casistica discutibili, e le loro stravaganti e folli divagazioni mi lasciavano sorpreso o scandalizzato. Ma soprattutto chi erano questi luminari per arrogarsi il diritto di usare a loro piacimento i malati a loro affidati? E la domanda si faceva rabbiosa e inquietante per me: perché avevo considerato i miei pazienti, pur trattandoli con una certa umanità e gentilezza, degli oggetti, oggetti delle mie terapie? Perché non me ne ero accorto prima? Non mi giustificava il fatto che gli altri colleghi avessero agito come me e continuassero tranquillamente a farlo. Nel mio angosciarmi, mi trovavo solo, incompreso. Apparentemente avevamo successo, le sezioni erano colme di pazienti, i familiari riconoscenti, i medici invianti soddisfatti. Eppure stavano saltando i consolidati legami corporativi e ben presto mi sarei trovato a lottare contro molti colleghi.

Mi sentivo ingannato e tradito da quell’istituzione universitaria che non mi aveva dato strumenti critici e in colpa per tutto ciò che ero stato indotto a fare. Ora dovevo rompere, sia pure dolorosamente, con la mia situazione (e sistemazione) lavorativa. Faticosamente avrei dovuto procurarmi da solo nuovi strumenti e cambiare modo di lavorare. Ero troppo impegnato per adire a formazione esterna. Con tutti i rischi dovevo istruirmi e lasciare alle spalle il sapere universitario e clinico acquisito, ma si apriva un vuoto teorico e pratico: che fare, che senso dare alla mia operatività?

Già le prime letture di Freud (nel 1960) mi avevano aperto nuove fascinose prospettive sull’ignoto sconfinato che è il nostro inconscio, sulle difese e inibizioni, sull’angoscia conflittuale, sul potere immenso della sessualità e del desiderio, ma anche sul “disagio” e la repressione sociale. Ma, qualche anno dopo, avevo scoperto Binswanger, che mi affascinava con i suoi racconti biografici e le sue “antropo-analisi fenomenologiche” che penetravano profondamente nel mondo psicotico alla ricerca delle “forme fondamentali” per capire l’incomprensibilità di quei mondi “schizofrenici” e il possibile “senso” da dare della psicosi. Avevo anche ripreso le letture adolescenziali di Kierkegaard, autore che aveva affrontato i vissuti esistenziali della disperazione e dell’angoscia con profondità, in una prospettiva esistenziale e cristiana.

La lettura di Binswanger mi spinse a leggere lo straordinario “Essere e tempo” di Heidegger, allievo di Husserl, filosofo che poneva l’accento sull’inautenticità del modo tecnico di prendersi cura del mondo, per sfuggire all’autenticità del porsi di fronte alla morte e di trarne nella temporalità dell’essere nel mondo tutte le conseguenze esistenziali. Faticavo moltissimo, spesso non capivo per la mia impreparazione filosofica, ma intuivo novità e creatività anche nel linguaggio e ne ero affascinato. La differenza tra il sapere clinico insegnatomi e sperimentato e questa modalità di interrogarsi per conoscere era incolmabile.

Era un respiro nuovo quello che mi animava la sera, dopo una lunga e faticosa giornata quando, rimandato finalmente al padre della fenomenologia, potevo leggere la “Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, ultima e decisiva opera di Husserl secondo E. Paci, pubblicata postuma nel ’54 e editata in Italia nel ‘61. Per me stava crollando l’edificio imponente di un sapere che avevo ritenuto monolitico e forte; avevo cercato di seguire scrupolosamente le sue applicazioni pratiche, con apparente successo, ma mi sentivo interiormente sfiduciato e insicuro, tradito, ingannato. Soprattutto aumentava il mio senso di isolamento, perché intorno a me nessun collega pareva inquietarsi, tutti sembravano aderire tranquillamente alla routine istituzionale. I migliori si impegnavano in formazione psicoterapeutica essenzialmente per la pratica libero-professionale esterna.

Fenomenologia: la scoperta del mondo della vita

Dunque ero alla ricerca di qualcosa di nuovo e liberatorio, e la ricerca si faceva talora disperata, perché continuavo ad essere sul campo, carico di responsabilità. Ma in certi momenti un libro può parlare e nutrire come e più di un amico!

Tale fu l’incontro con Husserl, contemporaneo di Freud, filosofo che con il suo rigore era in grado di dimostrare la “crisi” e la “miseria” della filosofia europea. Pur considerando con ammirazione il grandioso sviluppo delle scienze moderne obbiettive, Husserl evidenzia la insufficienza conoscitiva della fisica di Galileo data la concezione della natura come “universo matematico” e il conseguente “svuotamento di senso” della scienza naturale matematica quando diventa “tecnicizzazione”. Quanto a Cartesio, Husserl evidenzia come la dicotomia da lui proposta nel suo “metodo”, cioè il dualismo tra pensiero e natura fisica, se ha enormemente favorito il procedere delle scienze obiettivistiche “positive”, ha tuttavia esasperato la separazione tra corpo e anima (psiche).

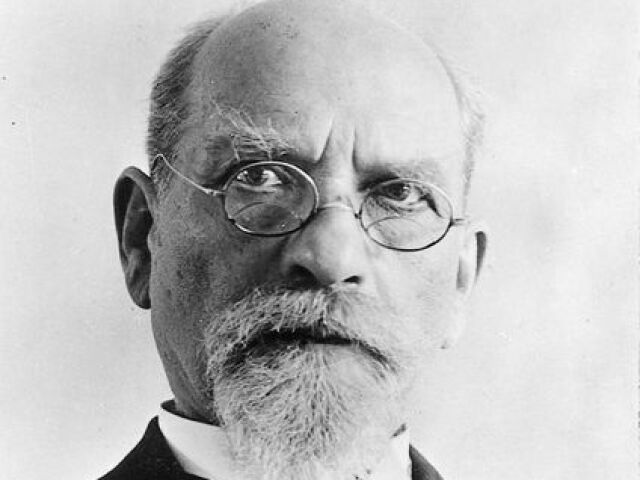

Edmund Husserl

Edmund Husserl

Se qualche anno prima Freud mi aveva fatto scendere ai “piani bassi” dell’edificio culturale novecentesco che aveva “psicanalizzato”, ora Husserl mi riportava ai “piani alti”, nel “regno del soggettivo”, anzi nel regno della “intersoggettività trascendentale” (per la facoltà del soggetto, di trascendersi). Husserl aspira a una “soggettività universale” di coscienze viventi, e come tali fungenti e intenzionanti, in grado di conoscere in maniera nuova, essenziale e profonda. Ma questo è finalmente possibile soltanto se il “mondo della vita”, tradizionalmente escluso dalla ricerca filosofica, viene preso in considerazione e indagato con una metodologia nuova: la riduzione fenomenologica e l’intuizione eidetica, cioè il riconoscimento della essenza dei fenomeni che si “presentificano” alla coscienza che li intenziona.

Questa penetrazione conoscitiva nella soggettività individuale ha riscoperto tutto il valore della esperienza quotidiana del vivere: del costante susseguirsi di esperienze vissute nel rapporto io-mondo. Husserl apre nuovi, sconfinati orizzonti di conoscenza e di senso nel trascendersi e intrecciarsi delle soggettività individuali e vorrebbe avviare una nuova “filosofia universale” (“una scienza universale capace di includere nella sua infinità qualsiasi conoscenza possibile”). Ha perseguito questo tentativo che non può mai aver fine, ma che solleva l’intelligenza e la coscienza umana allontanandola da ogni forma di riduzionismo. Anche quello della psicologia, che non è riuscita o non ha saputo cogliere in tutta la loro portata i problemi della soggettività e del mondo-della-vita.

Ma ciò che contava per me, medico pratico, era come il soggetto si pone nel mondo, dato fondamentale della fenomenologia. Infatti tutti gli psichiatri, ispirandosi a questo, sanciranno la fine della classica dicotomia tra normalità e follia, riconoscendo la diversità del modo di porsi di ciascuno e la validità di ogni tipo di esperienza umana, anche e soprattutto quelle tradizionalmente psicopatologiche. Husserl valorizza i “vissuti”, intesi come esperienze del vivere soggettivamente e coscientemente ognuno nel e con il proprio corpo, per cui la rischiosa scissione di Cartesio tra mente e corpo è finalmente superata con una visione olistica e integrante. Sintesi e integrazione che nell’incontro interpersonale sono legati a un vissuto di empatia, di risonanza emotiva che tende all’accettazione e ri–composizione dell’altro dentro di noi. Infatti l’empatia (“entropatia”) fu il vissuto interpersonale più preso in considerazione da Husserl e dalla sua allieva Edith Stein.

Stimolato dalla scoperta di Husserl, cominciavo a conoscerne tramite lettura alcuni: il tedesco Jaspers (unico ad aver iniziato in una clinica universitaria da cui si distaccò in seguito), il francese Minkowski, lo svizzero Binswanger, Cargnello e Calleri in Italia. Era davvero la scoperta di un modo totalmente nuovo di approccio alla “psicopatologia” del soggetto umano, rispetto alla clinica psichiatrica e alla mentalità manicomiale.

foto archivio Il Margine

foto archivio Il Margine

Alla fine del ’66 avevo maturato la decisione di lasciare Villa Verde, chiesi ed ottenni di essere sollevato dal mio incarico. Fui trasferito all’adiacente manicomio di Collegno. Il cambiamento, come era prevedibile, aveva carattere punitivo. Ero stato nominato medico responsabile di due reparti (il 3 e il 12): uno di 140 degenti piuttosto “cronici” (come si usava dire allora) e tranquilli, l’altro composto in gran parte di epilettici, dove violenze dei ricoverati e contro-violenze del personale erano molto frequenti, per cui la maggior parte dei degenti era contenuta con mezzi fisici.

Provenivo da un reparto “aperto”, nel quale nonostante le cure organiciste e la “violenza occulta” di trattamenti che ormai ripudiavo vigeva un clima piuttosto accogliente ed umano, e una discreta libertà. L’impatto con il manicomio, nella sua parte più dura e repressiva, mi sconvolse. Ma anche mi spinse a socializzare la mia crisi e la mia ribellione. Ci fu un primo empatico incontro con un infermiere della sezione 12 “epilettici” (che era stato in un lager nazista!) e un suo amico, politicizzati e membri del PC. Fu così che iniziò la mia politicizzazione che, collocata a sinistra, non sfociò mai in un’appartenenza partitica, ma rimase per certi aspetti “impolitica”, come amava dire di sé Basaglia stesso. Urgeva fare qualcosa per opporsi alla violenza manicomiale, ma come? I sindacati interni erano tutti schierati a difesa dell’esistente, corporativi e lottizzati a destra e a sinistra, pronti a controllare e bloccare qualsiasi iniziativa di cambiamento.

Poco dopo il mio arrivo un messaggio tragico e tremendo mi fu dato dal Reparto 12, con l’annuncio che due degenti si erano suicidati con farmaci prelevati tra quelli lasciati incustoditi. Denunciai il fatto alla magistratura, colpito dalla incuria e disorganizzazione generale, nonostante il parere contrario di molti che volevano che la questione fosse liquidata all’interno della istituzione. Ero tuttavia assillato dal bisogno di capire: scoprii che la motivazione al suicidio partiva da una profonda amicizia che legava le due vittime, quando uno era tornato ad essere ricoverato, i due amici si erano ritrovati e avevano deciso di uscire per sempre dalla stretta manicomiale!

Tutto mi motivava sempre di più alla lotta, ma come, con chi? Ero informato che a Parma Basaglia aveva animato un convegno di tecnici e di politici, dal titolo: “Cos’è la Psichiatria?” con proposte di lotta anti-istituzionale e quindi anti-manicomiale. Basaglia aveva citato il suo amico Sartre: “Nessun libro resiste quando un bambino muore di fame” per indicare che, di fronte ai bisogni, la prassi necessariamente deve subentrare vanificando ogni teoria. Subito dopo, quando nel ’68 fu pubblicata la relazione della esperienza di Basaglia, Direttore del manicomio di Gorizia, e della sua équipe di psichiatri contestatori, dal titolo significativo: “L’istituzione negata”, lo lessi avidamente e mi trovai in piena sintonia. Non avevo una posizione di potere come Direttore, ma ero responsabile di quasi 300 degenti. Potevo anch’io avviare un’esperienza di “comunità terapeutica” a Collegno: potevo soprattutto realizzare una gestione aperta e democratica dei reparti e coinvolgere la maggior parte dei reclusi in libere assemblee. Il Direttore di Collegno mi considerava con simpatia e con una certa fiducia, non mi avrebbe ostacolato. Dentro di me si andavano ricomponendo forti motivazioni a lottare contro l’istituzione universitaria, depositaria di un sapere piuttosto inutile o dannoso, che la cultura psichiatrica era riuscita a degradare, rendendolo ottuso e inumano, ma soprattutto a lottare contro la istituzione manicomiale che ora vivevo come violenta e distruttiva al punto da ricordare il lager nazista.

Dalle prime assemblee alla comunità terapeutica: iI Sessantotto

L’esperienza dell’équipe basagliana a Gorizia dimostrava la possibilità di trasformare un manicomio tradizionale in una “Comunità Terapeutica” offrendo ai ricoverati la libertà di parlare, denunciare e contestare, e la libertà di muoversi (abolizione delle contenzioni, apertura dei reparti e possibilità di uscire all’esterno): in sintesi democrazia contro repressione carceraria. Quanto a me ero soltanto un medico di reparto, potevo contare soltanto su un’équipe infermieristica (da costruire), ma perché non provarci?

Ripensandoci oggi, dopo mezzo secolo, rivedo scene tragicomiche, come quando le prime volte andavo a raccogliere i degenti per farli partecipare alle assemblee mentre gli infermieri del Reparto 3 mi guardavano allibiti e attoniti per lo stupore, restando immobili. Ricordo che mi considerarono completamente matto la volta che in assemblea chiesi ed ottenni di vestire i panni dei ricoverati (che disponevano soltanto di tre misure) per dimostrare quanto erano costretti ad apparire goffi e degradati da quella misera divisa. È evidente che così stavo entrando nella mia fase “antipsichiatrica”, fondata sulla negazione del mio ruolo di psichiatra: cercavo di criticare il mio potere e il tradizionale “paternalismo” medico, provavo sensi di colpa e vergogna per il mio passato, sperimentavo un senso di vuoto circa il nuovo da inventare e da fare per la ricostruzione di una assistenza psichiatrica finalmente democratica e a misura d’uomo.

Ma non ero più solo! C’erano contatti non solo all’interno con infermieri motivati, ma all’esterno con sindacalisti innovatori, con movimenti civili per la lotta all’emarginazione ed altri ancora. Aderivo al movimento di lotta anti-istituzionale avviato dai basagliani che a Torino aveva però varie componenti. Avevo stabilito contatti amichevoli con alcuni leader del Movimento Studentesco, che a Torino era molto forte e contava molte migliaia di studenti. La situazione politico-sociale era carica di tensioni, che sarebbero esplose con grande fragore nel ’68.

I movimenti giovanili in Europa e in America contestavano il “sistema” e tutte le sue istituzioni Chiesa, famiglia, fabbrica, caserma, scuola e università, carcere e manicomio. In nome soprattutto del pacifismo post-Vietnam, invocavano libertà, soprattutto sessuale, “immaginazione” e creatività al potere, con intensità diversa a seconda delle componenti: libertaria, rivoluzionaria, anarchica, ecc. Tra quanti sognavano e pretendevano una società diversa e non più l’uomo soltanto a “una dimensione” (Marcuse) c’era una componente di lotta all’emarginazione ed esclusione, e non mancava una componente antipsichiatrica.

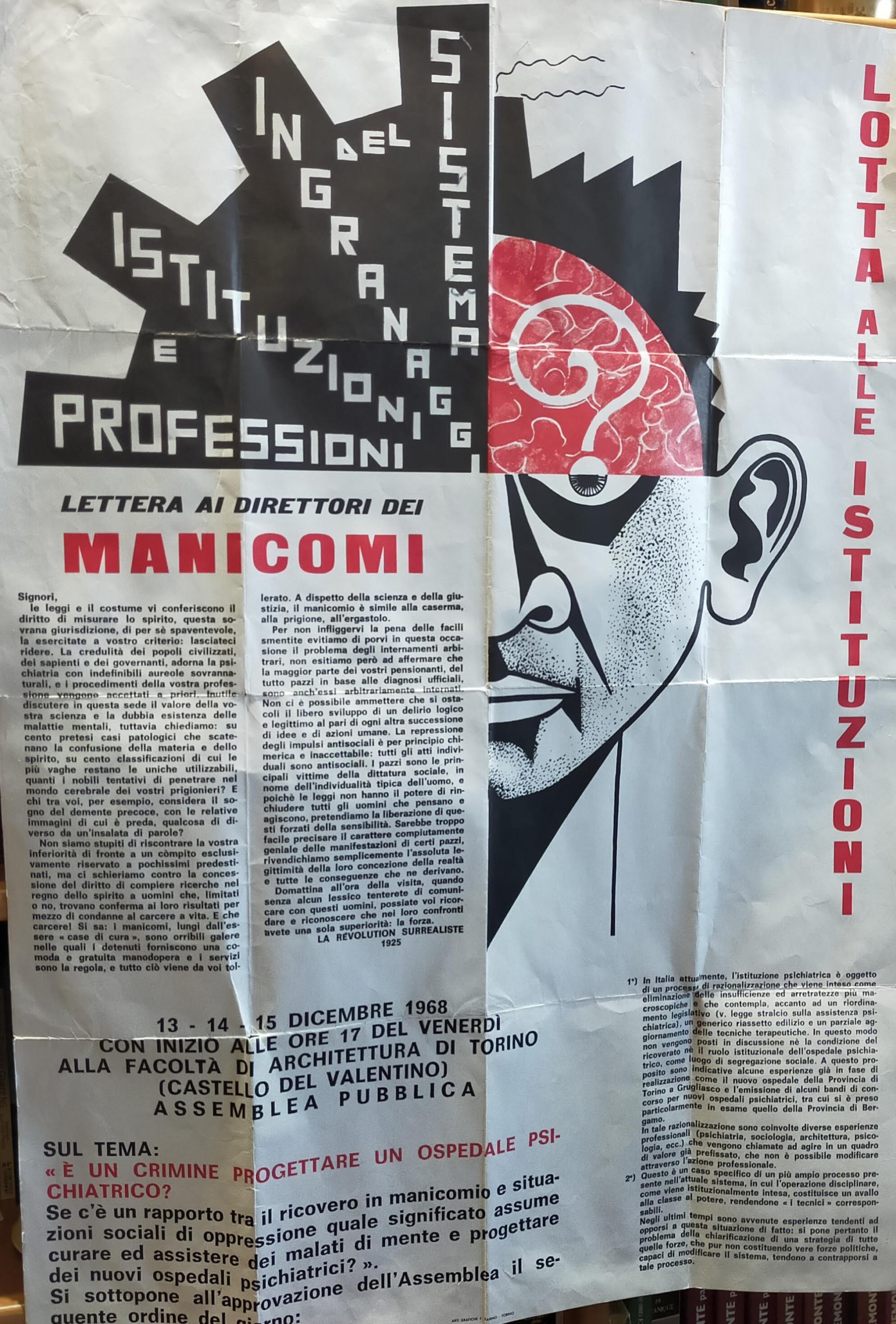

foto archivio Il Margine

foto archivio Il Margine

Dopo il sensazionale maggio francese del ’68, nell’autunno dello stesso anno Torino, come altre città, era in fermento. I leader del movimento di architettura avevano organizzato un Convegno sul tema: “È un crimine costruire un nuovo ospedale psichiatrico?”. Il riferimento era al progetto della Provincia di Torino di costruire effettivamente un ospedale psichiatrico “modello” a Grugliasco. Questo avveniva seguendo la linea della riforma del socialista Mariotti, Ministro della Sanità, che proprio nel ’68 aveva realizzato una nuova Legge Psichiatrica che intendeva modernizzare i manicomi e trasformarli in moderni ospedali psichiatrici, con organici potenziati e con la possibilità di ricoveri volontari in locali opportuni. Dal mio punto di vista ero ormai schierato con quella minoranza che negava radicalmente la possibilità di trasformare i manicomi (quasi tutti obsoleti e simili a lager) in moderni ed efficienti ospedali psichiatrici, anche se lo volevano la maggioranza degli psichiatri e la loro associazione.

L’esperienza drammatica che stavo facendo mi confermava sulla posizione dei negatori anti istituzionali, che temevano giustamente abbellimenti soltanto di facciata. Infine se il manicomio era in definitiva un lager come lo stesso Ministro Mariotti aveva un tempo affermato occorreva eliminarlo e sostituirlo non con nuovi manicomi “moderni”, ma con altre forme di assistenza psichiatrica più democratica, più umana, più civile. Il convegno toccava proprio questo punto. E mi trovava preparato: avevo iniziato nel ’67 a raccogliere dati e testimonianze con i verbali delle prime assemblee al Reparto 3, ma il sindacato interno mi aveva bloccato.

Avevo comunque inviato al Direttore Generale, il Prof. De Caro, una relazione documentata sulla situazione del Reparto 3, senza ottenere riscontro. Ero ripartito nel ’68 con il Reparto 12, dove si era formata rapidamente una équipe collaborativa e si andava costituendo una sorta di “comunità terapeutica”: si stava eliminando ogni forma di contenzione, si stava proponendo l’apertura delle porte e l’eliminazione delle inferriate (come avvenne in seguito). Le richieste delle assemblee venivano gradatamente esaudite; del resto anche i familiari potevano partecipare alle riunioni e davano un importante contributo.

Dopo un anno di assemblee era stilato e pronto un rapporto sulla situazione da lager in cui si era trovato il Reparto 12 e le enormi difficoltà per cambiarlo.

Reparto 12- Confusione e violenza

La sezione 12 conteneva all’inizio 134 degenti, in grandissima prevalenza epilettici, considerati i più violenti e pericolosi dell’Ospedale. Vi era una promiscuità spaventosa di soggetti deficienti anche gravi, di persone deteriorate e di soggetti lucidi e validi, ma proprio per questo esasperati e reattivi. Le porte erano chiuse in permanenza; pochissimi ricoverati potevano uscire dal reparto, solo se scortati. Alle finestre erano poste pesanti inferriate.

Prima che iniziasse il nostro lavoro, 35 ammalati erano contenuti dalle 16.30 alle 7 del mattino, qualcuno era contenuto in permanenza, altri lo erano di giorno dopo risse e scenate di aggressività, essenzialmente a scopo punitivo. All’inizio del 1967 i nostri malati facevano dunque vita da detenuti.

Nel Reparto 12 vigeva confusione e violenza. Occorreva creare una équipe solidale e motivata. A cominciare dall’infermiere comunista tornato dal lager nazista e dai suoi amici e compagni, ci coinvolgemmo per discutere il nostro rifiuto del ruolo di carcerieri manicomiali e per scoprire il maltrattamento degli ” alienati mentali”, incompresi per le loro sofferenze. Cresceva in tutti noi la volontà di un cambiamento radicale, che rivendicava una liberazione delle vittime del lager e un trattamento rispettoso della loro umanità e dei loro diritti.

Ci rendevamo conto anche, gradatamente, del nostro crescere rispetto alla nostra umanità e quindi al pieno rifiuto della ” alienazione ” e del potere repressivo e violento della psichiatria manicomiale. Rifiutavamo totalmente il ruolo custodialistico della legge manicomiale. Occorreva una nuova e utile alternativa. Nella primavera del ’68 iniziai la prima assemblea aperta a tutti i degenti del Reparto 3, e fin all’inizio (24 marzo) dare la parola ai presenti fu significativo; alcuni degenti, di solito piuttosto mutacici, si lanciarono a denunciare difficoltà e bisogni. Non pochi infermieri furono entusiasmati. Ma il sindacato interno della CISL legato al Presidente dell’Opera Pia, l’Ente gestore amministrativo da cui dipendevano i manicomi, non mancò di controllarci e opporsi a qualsiasi cambiamento.

Comunque le assemblee del Reparto 3 continuarono sino ai primi di giugno e terminarono con una relazione di sintesi, inviate al Direttore Sanitario Prof. De Caro e a tutti i Consiglieri dell’Opera Pia.

Nel frattempo alla fine di aprile iniziarono le assemblee al Reparto 12, più sentite e movimentate e approfondite, in concomitanza col Reparto 3, ma meno notate, nonostante fossero aperte anche ai parenti. Terminarono in agosto e fu redatto un rapporto con le firme di tutta l’équipe del 12 e inviato al Presidente dell’Opera Pia, Rubatto, al Prof. De Caro e a tutti i Consiglieri.

Il testo del Rapporto. Il manicomio visto da dentro

Collegno 1990 – foto di Michele D’Ottavio

Riportiamo di seguito alcuni dei passaggi cruciali del documento. È anche possibile leggere il documento integrale nella sua versione originale:

Il presente rapporto è il frutto della collaborazione di tutti, nella sezione n°12. In primo luogo dei ricoverati, che si sono riuniti in assemblee vivaci e numerose nella quali è stato possibile evidenziare tutti i principali mali della sezione e indicare prospettive di soluzione, e di tutto il corpo sanitario medico-infermieristico che ha cercato di assumere le sue precise responsabilità collaborando a favore degli ammalati.

Esso viene inviato a tutti coloro che, con il loro appoggio e colle loro decisioni possono fare in modo che si compia urgentemente tutto ciò che è indispensabile perché la sezione n° 12 diventi il più rapidamente possibile conforme alle esigenze e allo spirito della nuova legge psichiatrica e cessi di essere un lager.

Non si tratta pertanto di una diffusione incontrollata di notizie, ma di una semplice e, crediamo, doverosa, informazione. Infatti succede allo stato attuale che chi ha il potere di decidere non è in possesso delle necessarie informazioni (né lo potrebbe) che solo possono essere raccolte alla base e che permettono di avere nozione esatta dei vari problemi della vita di un reparto. E, inversamente, chi in basso vive tutti i giorni la vita del reparto nel suo ruolo di ricoverato o di personale preposto all’assistenza è privo di ogni potere di decisione atto a far cambiare le cose.

Dal 26 aprile 1968 all’estate inoltrata si sono susseguite varie assemblee di ricoverati. In esse erano ammessi tutti quelli che lo volevano, ad esclusione di coloro che, per la grave infermità, non erano in grado di capire e avrebbero disturbato troppo lo svolgersi delle discussioni. Spesso poi l’assemblea stessa decideva di allontanare qualche disturbatore che si era intrufolato nel gruppo di discussione o, al contrario, di chiamare altri che non avevano osato intervenire di loro iniziativa. Dopo le prime volte si è formato un gruppo di discussione molto vivace e assai omogeneo di una quarantina di ricoverati. Ogni volta erano presenti il medico e gli infermieri disponibili. Dopo la prima assemblea, le successive si sono svolte con notevole ordine e sono consistite nella discussione di un rapporto presentato dai ricoverati, in cui le loro osservazioni, proteste e richieste si condensavano in vari punti.

Eccoli:

- Che ci sia la possibilità di lavori in sezione, per tutti coloro che non possono recarsi fuori, nei laboratori (escluso il giovedì, giorno di parlatorio)

- Proteste per il vitto “che purtroppo non è igienico, vitaminico e sovente la carne è cruda”

- Migliorare il rapporto fra infermieri e degenti

- Che si escludano i Sig. F. e S. dal prendere nota degli accessi epilettici sui loro notes

- Che l’economo geometra Savoia proietti anche al 12 dei film, come si usa fare per le sezioni 2 e 4

- Che il vestiario (divise) “siano più confacenti”

- Che migliori l’igiene, la disinfezione e l’assistenza in genere

- Che le stoviglie siano cambiate con altre in plastica, che i tavoli del refettorio siano sostituiti da altri in formica, a 4 posti

- Che i gabinetti siano forniti di manopole e non restino chiusi di notte

- Che S. Ferdinando sia trasferito in un’altra sezione, per il disturbo che dà.

Seguono le firme di quaranta ammalati.

Riassunto dei verbali delle assemblee

Collegno 1990 – foto di Michele D’Ottavio

Prima assemblea: 26 aprile 1968. Ha il carattere di una prima presa di contatto, ma si notano subito critiche per il vitto, per la TV, per l’assistenza, per lo spoglio, per i gabinetti. Già diversi ricoverati chiedono di essere lasciati uscire liberamente dalla sezione per recarsi al bar.

Terza assemblea. Inizia con le proteste di alcuni contro il medico, che non ha esaudito le richieste di lavoro. Indi si passa al secondo argomento: il vitto. G. Erminio protesta soprattutto per la carne “dura e gommosa” e per la monotonia del contorno (sempre purea). Moltissimi si associano a questa critica.

U. Arturo osserva che la pasta è troppo acquosa, poco condita. Altri protestano per il condimento a base di sola margarina. M. osserva che spesso le uova puzzano, e ciò lo costringe a fare spese personali per il vitto. Il venerdì poi viene dato “merluzzo con la bagna”, “roba che possono mangiare solo quelli che proprio non capiscono”. Seguono ancora proteste vivaci a proposito del “fricandò”, fatto con gli avanzi del girono prima, dell’abuso di polpette, per la zuppa fatta con pane avanzato. “La danno a noi da mangiare con acqua bollita senza condimento”, per il latte, la monotonia del vitto. Giustissima una osservazione di R. Costantino: “Ci si deve ricordare che molti hanno pochi denti e masticano male.

Terminate le proteste per il vitto, la discussione prosegue sul punto 3 (trattamento degli ammalati da parte del personale). Qui le contestazioni si susseguono insistenti, vivaci, con proteste talora imprecise, talatra estremamente precise, motivate e vertono essenzialmente sull’abuso di mezzi di contenzione a scopo punitivo, sui modi sgarbati di qualcuno. Né mancano osservazioni sdegnate sulla grave necessità di subire spesso le percosse di altri degenti. Per esempio G. ricorda di essere stato colpito all’improvviso da un altro ricoverato, che lo percuoteva col vaso da notte. Gli infermieri accorsi lo esortavano ad avere pazienza, trattandosi di un malato. Ma G: osserva: “Allora ci dobbiamo lasciare ammazzare senza reagire perché l’altro è debole di mente?”

Si verificano proteste per il modo di fare la barba: secondo C. Giovanni il velocissimo “trin trun tran” attuale comporta un discreto numero di tagliuzzamenti.

Ecco, tra i molti, il racconto di N. Antonio: in passato, circa 6 anni fa, stava contenuto al letto per punizione anche per periodi di quindici giorni. Un giorno un ammalato venne a fargli la barba e, a una sua protesta che facesse piano, questi gli diede due pugni e poi gli mise in bocca un pennello pieno di sapone. Allora sputò il sapone, ma fu accusato di sputare addosso all’altro; c’era un infermiere presente. Poi l’ammalato cercò di prenderlo per i testicoli”.

Vengono denunciati vari disturbatori notturni e diurni, e sono esposte lamentele per l’insufficienza del servizio di ordine notturno e i troppi rumori che non lasciano dormire. G. Ugo si lamenta di essere stato picchiato da un supplente. C. Bernardino osserva: “l’infermiere deve essere amico dell’ammalato”.

Un infermiere accetta queste critiche a condizione che anche i ricoverati si rispettino di più fra di loro e rispettino anche gli infermieri. Spesso di sera molti ricoverati non si degnano di recarsi al gabinetto riempendo inutilmente il vaso. La mattina si trattengono a letto fino all’ultimo e poi pretendono che sia loro servita la colazione in fretta e maltrattano l’infermiere che li invita ad alzarsi.

Viene discusso il punto 7 (igiene del reparto).

Si osserva che i cuscini che vengono posti sotto ai ricoverati che cadono durante le crisi sono logori e luridi, e si chiede che siano cambiati. Molti osservano che vi sono mosche, zanzare e persino formiche in refettorio. Molti protestano per il bagno che viene fatto con troppa fretta e senza pulizia sufficiente. SI osserva che il sapone in uso è inadatto, brucia la pelle (“è un tipico sapone da bucato, alla soda”).

Si chiedono in sostituzione saponette. Si osserva che il gabinetto in cortile “fa pietà”.

L’assemblea decide di interrompere la discussione per passare a discutere l’argomento che tutti ritengono più importante: quello della libera uscita dal reparto.

Il medico fa presente la responsabilità che gli deriva da questi permessi di libera uscita a mezzogiorno (dalle 12 alle 14) e impegna i malati a guardarsi fra di loro. Emergono vari unti di vista, che però si possono compendiare in due: alcuni chiedono di uscire accompagnati da un infermiere, ma altri vogliono uscire da soli. Risulta chiaro anche dall’intervento di alcuni infermieri presenti che non è possibile, né giusto, chiedere ad un solo infermiere di assumersi la responsabilità di accompagnare un gruppo numeroso. La discussione si fa a tratti assai vivace, ma si conclude colla decisione che i malati che lo chiedono usciranno sotto la responsabilità del medico; i ricoverati dal canto loro si impegnano ad accettare di essere esclusi dal permesso quando ragioni mediche lo richiedano.

Viene discusso il punto 9 (questione dei gabinetti)

- M. Guglielmo: osserva che manca la carta igienica e che tutti i muri sono imbrattati con le dita.

- D.R. Giovanni: protesta perché, essendo stato contenuto, è stato privato dei giornali illustrati, i quali servivano anche di riserva per andare al gabinetto.

- C. Bernardino: insiste sulla necessità che i gabinetti restino aperti tutta la notte e muniti di carta igienica e che ci sia un water e delle manopole per tenersi. Una volta fu considerato eccesso epilettico il semplice fatto che non riusciva ad alzarsi.

- C. Mario: osserva che “qui siamo i più disgraziati di tutti; molti hanno difficoltà a piegarsi eppure ancora mancano le maniglie” (nei cessi alla turca).

- M. Giovanni, R Costantino: osservano che il sifone del gabinetto in alto non funziona.

- G. Bernardino ed altri: osservano che un solo gabinetto funziona bene.

- C. Mario: protesta perché alla mattina gli ammalati sono costretti ad usare asciugamani sporchi ed il cambio avviene solo dopo che si sono lavati.

Alcuni osservano che il materiale da cambiare viene fornito solo dopo le 8 e mezzo. Certi malati come P. adoperano l’asciugamano comune per pulirsi il naso e le scarpe e altri fanno come lui. Molti osservano che sarebbe ora che ci fosse un asciugamano ciascuno.

La seconda parte del rapporto è dedicata al punto di vista degli infermieri. Le osservazioni coincidono in larga parte con quelle fatte dai pazienti, con particolare riferimento alle carenze strutturali e organizzative che danno un’idea abbastanza chiara di quale doveva essere l’ambiente e la sua vivibilità.

Collegno 1990 – foto di Michele D’Ottavio

Il refettorio è composto da un locale di 10×16 metri, con dei tavoli uniti per ragioni di spazio. I pianali degli stessi sono in marmo, spesso circa 5 centimetri, e questi, oltre ad essere molto freddi per chi deve appoggiare le braccia mangiando, sono anche anti-igienici. Infatti il marmo, col tempo, si impregna di unto data la sua porosità e non è più possibile pulirlo, né eliminarne i cattivi odori. Accanto ai tavoli ci sono delle panche in legno, senza schienale e scomodissime.

La distribuzione del vitto avviene nello stesso locale. Il vitto è raccolto in portavivande di alluminio, e i malati hanno a disposizione piatto o scodelle in alluminio e il cucchiaio. In conclusione, calcolando la lunghezza dei tavoli, su ogni metro lineare devono trovare posto tre degenti che di conseguenza si urtano o mangiano in maniera estremamente scomoda. All’ora di pranzo e cena compaiono le stoviglie concesse: piatti di alluminio ammaccati e anneriti e gli ammalati prendono posto come possono. Quelli che riescono a stare seduti sono pigiati per mancanza di posto o sovente vengono a diverbio proprio per difendere i loro 10 centimetri di spazio conquistati col tempo.

Il soggiorno è insufficiente per 134 ammalati: misura 7,5 metri per 28 metri e da questo spazio si deve detrarre lo spazio occupato da 13 tavoli di metri 2,5×1 e da 25 panche di metri 2,30×0,30. Nel restante spazio i degenti devono vivere per circa 15 ore giornaliere. Lo stesso locale viene adibito a sala di televisione, da gioco, da fumo, sala di lettura e scrittura; pertanto i malati si disturbano a vicenda e si crea un grande nervosismo.

Il dormitorio è insufficiente, dal momento che tra un letto e l’altro ci sono circa 40 cm, e accano al letto c’è un rudimentale comodino di circa 30 cm di lato, composto da due piani, uno dei quali viene occupato dal vaso da notte e l’altro dovrebbe contenere tutti gli indumenti e g li effetti personali dei degenti. Un certo numero di malati (privilegiati) cerca di avere “cassette” di varia forma e qualità, con lucchetto, nelle quali conserva alcuni effetti personali. Ma i più non hanno altra risorsa che le tasche dei loro vestiti.

I servizi igienici sono del tutto insufficienti e inadeguati. Ci sono in tutto 4 gabinetti al piano inferiore e 4 a quello superiore. Però, in pratica, i degenti, non avendo di giorno libero accesso al piano superiore, possono usarne solo la metà. Ci sono in tutto due docce. Al mattino si fa la coda davanti alle latrine e ai lavabi (che mancano di acqua calda).

Atmosfera anti-igienica. Soprattutto nella brutta stagione, quando non è possibile aprire le finestre, a causa del grande agglomeramento di ammalati, l’aria è fetida, irrespirabile.

Piantoni. La figura del piantone, cioè di un malato che si è conquistato una posizione privilegiata di responsabilità e fiducia rispetto agli altri, che spesso tende a prevaricare sugli altri ricoverati e si offre come mediatore fra loro e gli infermieri e il medico è ben nota. Essa fa parte del quadro tradizionale del vecchio manicomio. D’altra parte essa serve a coprire innumerevoli mansioni che in un clima nuovo e diverso dovrebbero essere affidate a “personale di pulizia”.

Posizione attuale dell’infermiere psichiatrico. All’unanimità gli infermieri rilevano di essere profondamente insoddisfatti del modo in cui sono attualmente costretti a lavorare. Il lavoro di assistenza non è organizzato abbastanza bene, e gli infermieri sono costretti di volta in volta ad occuparsi di varie mansioni o di ammalati troppo diversi e in numero troppo grande. Umiliati dagli ammalati, che non perdono occasione per scaricare su di loro (sempre a portata di mano) la loro collera e le loro tensioni, avviliti da un sistema che oltre a degradare gli ammalati finisce anche per degradare loro al rango di custodi, vestiti in maniera non meno indegna degli ammalati di cui devono occuparsi, con ben scarse possibilità di rapporti umani, con una preparazione tecnica inadeguata rispetto ai problemi reali che la vita di sezione pone ogni giorno, gli infermieri sono profondamente delusi, mortificati nella loro dignità e umanità, e desiderano forme più giuste, umane per tutti, di attività. Anche i rapporti con i superiori non sono sempre sufficienti né abbastanza democratici.

Conclusioni: “un lager psichiatrico”

Collegno 1990 – foto di Michele D’Ottavio

Ad ogni segnalazione di disservizio il documento fa seguire puntuali proposte di modifica. Si giunge quindi alle conclusioni, che contengono le parole più esplicite e più dure.

I dati esposti fin qui, come appaiono dalle dichiarazioni dei ricoverati convocati in assemblea, nonché dalle considerazioni e critiche del personale di assistenza, evidenziano chiaramente la situazione attuale della Sezione 12. Non c’è dubbio che, nonostante gli sforzi intrapresi recentemente dai responsabili per migliorare il vitto e la vita dei ricoverati, il più resta ancora da fare.

Per troppi aspetti la sezione 12 è ancora, secondo la nota espressione del Senatore Mariotti (allora ministro alla Sanità, ndr), un lager psichiatrico. E lo stesso si dovrebbe dire di moltissimi altri reparti, solo che si voglia indagare”.

E urge provvedere: non si può pensare che i cosiddetti “cronici” possano aspettare i miglioramenti ancora per mesi, o per anni, poiché il loro tipo di vita all’interno del manicomio è assolutamente al di sotto del minimo necessario e le sofferenze causate ai malati dalle carenze assistenziali sono sempre assai più gravi di quelle della malattia stessa.

L’uomo malato è privato di ogni diritto, anche dei più elementari. Talora sembra ridotto a bestia cui basta fornire una quota di alimento a ore determinate, non importa in che modo, un letto e le medicine indispensabili, nonché adeguata sorveglianza.

Certo, che un ricoverato conservi intatte molte delle facoltà “umane” e delle aspirazioni alla libertà, questo non era stato previsto dalla vecchia psichiatria. Secondo la quale era patologico tutto, ed erano “crisi” tutte le residue manifestazioni di collera e di protesta a condizioni impossibili di vita e “cattiveria” tutte le rivendicazioni indignate in nome dei diritti dell’uomo.

Perciò terminando questo rapporto, alla protesta dei ricoverati, noi tutti, responsabili dell’assistenza, uniamo le nostre proteste, ed affermiamo che questo stato di cose deve cessare al più presto, perché indegno di un popolo civile e di una città come Torino, che ama definirsi civile e democratica. Dunque rifiutiamo l’attuale sistema manicomiale come indegno e immorale, lo rifiutiamo per tutto ciò che ne fa ancora un lager, ne rifiutiamo la responsabilità.

Non intendiamo accusare nessuno in maniera faziosa, ma semplicemente porre ognuno, noi per primi, dinnanzi a precise responsabilità. Faccia ora ognuno la sua parte. Sia chiaro però che se accettiamo con gioia le nuove responsabilità comuni che sorgono coi nuovi orizzonti aperti alla psichiatria dalla “nuova legge”, e i rischi della maggior libertà che concediamo e concederemo agli ammalati (e di cui già si intravedono i primi frutti) perché lo riteniamo giusto ed umano, rifiutiamo al tempo stesso il vecchio ruolo di custodi e carcerieri.

Intendiamo unicamente che degli “uomini” malati siano aiutati a guarire o perlomeno a vivere il meglio possibile”.

“La reazione dei superiori responsabili era dapprima nettamente intimidatoria (sanzioni per il personale che temerariamente aveva osato denunciare come “base” una situazione valida anche per tutto il resto dell’Ospedale); seguivano due lettere aperte dirette ai “collaboratori del reparto 12” e al medico-capo reparto.

Nella prima il Direttore sanitario accusava i denuncianti di mala fede” (vai al documento originale).

“Nella seconda il Presidente dell’Ente faceva ricadere sui medici e implicitamente sul sanitario del reparto la colpa delle gravi carenze chiaramente economali e amministrative denunciate nel rapporto. Soltanto l’apporto di forze esterne qualificate, e soprattutto a quel tempo del Movimento studentesco, riusciva a capovolgere la situazione” (vai al documento originale).

È proprio questo momento a segnare la svolta. Cambia completamente l’atteggiamento dei responsabili del manicomio: il sostegno del movimento studentesco ai contestatori si trasforma in consenso pubblico e politico, mutano i rapporti di forza.

Il 23 dicembre, neanche dieci giorni dopo, si tiene a Collegno una riunione cruciale, con tutti i medici e i Consiglieri di amministrazione dell’Opera Pia, così raccontata da Pascal in una lettera del febbraio 1969 (vai al documento originale).

Torino 1968

In quella riunione, protrattasi sino al 24 dicembre mattina, il Presidente Rubatto esordì dicendo che – secondo lui – il rapporto sulla sezione 12 era validissimo, anche se nel corso del dibattito che stava per svolgersi nessun altro avesse sostenuto tale giudizio. Nella discussione successiva i vari medici illustrarono la situazione dei vari reparti ed ospedali ed emerse, senza dubbio alcuno, la grave situazione di disagio in cui versano quasi tutti i settori dei vari ospedali. Fui praticamente costretto dal Sig. Presidente a leggere il rapporto sul reparto 12 – che non avevo portato con me, poiché ero totalmente sprovvisto di documenti e non mi era stata concessa la registrazione – che mi fu imprestato dal Sig. Bertorello.

La discussione fu condotta sulla base della lettura del documento. Punto per punto. Al termine, pur non essendosi levata alcuna voce a difesa del mio operato, appariva chiaro a tutti, e indiscutibile, la validità del documento e delle denunce fatte; ma queste erano chiaramente valide non solo per il Reparto 12 ma anche per tutto l’Ospedale in genere.

Da allora la parola lager ha ripreso a risuonare più volte e le pubblicazioni sui vari quotidiani non hanno fatto che confermare sempre di più la validità ella denuncia fatta dall’équipe del 12.

Un importante sostegno arriverà anche da parte della Commissione di Vigilanza, diretta dal Medico Provinciale, Dr. Gallio. Nel sistema sanitario dell’epoca, il Medico Provinciale era il “funzionario del Ministero della Sanità, responsabile della salute pubblica della provincia in cui opera”.

Nel suo rapporto conclusivo detta Commissione invitava a “superare i limiti di una legge antiquata e preoccupata essenzialmente della custodia del malato di mente, che discrimina lo stesso privandolo dei più elementari diritti umani, al fine di salvaguardare la società” e consigliava di “trarre un utile insegnamento dalle esperienze del reparto 12 di Collegno, le quali dimostrano che, ove si restituisce all’ammalato la sua dignità umana, si può fare una efficace terapia” anche in ambito psichiatrico tradizionale.

Il cambiamento del clima appare evidente dalle due lettere di risposta che Pascal invia in quei giorni al Comm. Rubatto (vai al documento originale) e al Prof. Decaro (vai al documento originale)

Con l’occasione, Pascal ricorda ai suoi superiori di aver già inviato in precedenza un rapporto sulla Sezione 3 che riproponeva gli stessi problemi emersi per la Sezione 12 (vai al documento originale)

Collegno 1990 – foto di Michele D’Ottavio

A distanza di qualche mese si potranno rivendicare i risultati, con giustificato orgoglio:

Da allora si è potuto assistere, pur tra molte comprensibili difficoltà, ad un costante maturare sia degli ammalati, sia dei curanti, coinvolti in un processo comune di liberazione dalle incrostazioni manicomiali e custodialistiche. Si è potuta notare una progressiva disalienazione dei casi giudicati del tutto irrecuperabili, una socializzazione notevole, e soprattutto una responsabilizzazione nel senso della consapevolezza da parte di molti dei loro diritti e dei loro doveri. Nel clima nuovo, radicalmente mutato, sia l’attività assembleare, sia ogni altro tipo di attività, assume valore terapeutico. Proprio per questo è stato possibile – lo ricordiamo ancora, senza esclusione di ammalati – giungere alla apertura completa del reparto e alla demolizione di ogni tipo di inferriate. Il nostro reparto, giudicato un tempo il peggiore e il più difficile, è stato il primo a Collegno ad essere aperto, e totalmente.

“Osservazioni e proposte per il lavoro psichiatrico di settore”, a cura dell’Equipe del Reparto 12 di Collegno, 24 novembre 1969.

Acquistata una certa visibilità pubblica, l’équipe del Reparto 12 prende una posizione anche contro la costruzione del nuovo manicomio di Grugliasco (vai al documento originale)

Contemporaneamente cominciarono ad emergere iniziative di riforma anche in altri manicomi, come quello femminile di via Giulio a Torino, per iniziativa di altri medici innovatori, come Annibale Crosignani e Giuseppe Luciano. Dopo un periodo di lotte con le componenti più conservatrici interne all’ospedale di via Giulio, che suscitò molta attenzione pubblica, articoli di giornale, un’interpellanza parlamentare, manifestazioni pubbliche e l’invio di un ispettore del Ministero della Sanità, Crosignani e Luciano ottennero dall’Amministrazione, nella primavera del 1969, l’autorizzazione ad operare come comunità terapeutica nei Reparti 3 e 5.

L’anno successivo fu costituita una Commissione di tutela, per iniziativa della Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali, composta da familiari, volontari, semplici cittadini militanti, autorizzata a visitare i reparti di Collegno e redigere un rapporto sulle condizioni dei ricoverati. Il rapporto divenne molto famoso, perché pubblicato dall’Editore Einaudi con il titolo La Fabbrica della Follia, nel 1971.